"Proposition de définition des turbulences environnementales en fonction de quatre dimensions"

Tutorat collectif

Grand Sud, Toulon 22 et 23 mai 1997.

Gaël GUEGUEN

ERFI, Montpellier 1

- L'augmentation des interrelations entre firmes (Emery et Trist, 1964; Joffre et Koenig, 1985; Mac Cann et Selsky, 1984; Dess et Beard, 1984),

- Le changement des éléments composants l'environnement (Mac Cann et Selsky, 1984; Ansoff, 1990; Marchesnay, 1993; Joffre et Koenig, 1985).

Ces deux causes peuvent se résumer aux notions de complexité et de mouvement. Cependant nous souhaiterions, par la présente communication, essayer d'approfondir le concept de turbulence.

La turbulence est généralement envisagée comme une caractéristique de l'environnement proche de l'organisation qui tend à le rendre fréquemment changeant. La perception de ces changements variera d'une organisation à l'autre mais aura un impact assez fort pour permettre une remise en cause du système de gestion actuel. Cameron, Kim et Whetten (1987) poseront, comme définition de la turbulence, que les changements auxquels est confrontée l'organisation sont significatifs, rapides et discontinus. Ansoff (1979) estimera que les turbulences stratégiques font arriver des événements singuliers et inattendus qui résistent aux réponses de succès traditionnelles et qui, au résultat final, ont un impact majeur sur les profits de l'entreprise. Plus tard (Ansoff, 1990), il envisagera que la turbulence corresponde à la variabilité dans un environnement caractérisé par un degré de nouveauté de défis et par la vitesse auxquels ils se développent.

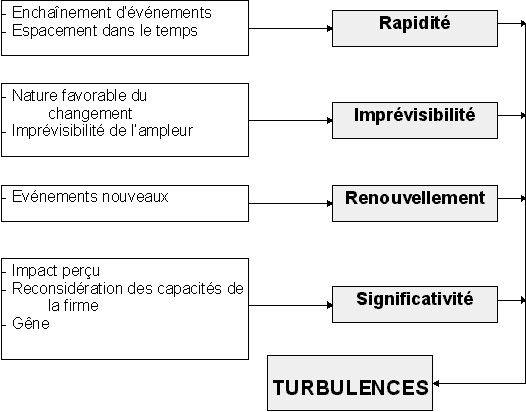

Ces trois définitions nous permettent d'identifier quatre principes qui vont caractériser la turbulence : la significativité du changement, la rapidité du changement, l'imprévisibilité du changement et le renouvellement du type de changement.

La turbulence entraînera des modifications dans l'environnement qui auront un impact important sur l'organisation. La significativité du changement correspond à l'effet direct des nouvelles caractéristiques de l'environnement. Ce nouvel état va intéresser directement l'organisation. Elle sera en mesure de se rendre compte du changement car sa situation d'équilibre se trouvera menacée. Même si elle ne s’aperçoit pas que l'environnement connaît des variations, elle se rendra compte que son état se trouve modifié. La notion de significativité renvoie ainsi à celle de perception.

La rapidité du changement correspond à la vitesse dans la succession des variations. Les oscillations seront prononcées. Les secousses de l'environnement se succéderont à une vitesse suffisamment élevée pour empêcher un état prolongé de stabilité. Ainsi, les organisations en présence de turbulences risquent de connaître un effet en cascade. L'inconvénient sera que la rapidité rencontrée ne permettra pas de finir la gestion du changement précédent sans connaître de nouvelles variations.

Le changement sera imprévu, discontinu. Ansoff (1990) ajoutera que les changements discontinus seront des changements qui ne peuvent être maîtrisés par les capacités de la firme. En effet, la discontinuité sera envisagée comme un événement qui ne suit pas une extrapolation d'une série d'événements précédents. On pourra penser que l'imprévisibilité du changement gênera la firme qui souhaite un environnement stable. Cependant les changements rencontrés pourront être autant bénéfiques que mauvais pour l'organisation. La turbulence entraînera des variations difficilement prévisibles, mais celles ci pourront intrinsèquement accroître la satisfaction des firmes en présence en fonction, par exemple, de leur positionnement stratégique.

Le critère de nouveauté permet d'introduire un caractère surprenant pour ces variations. L'environnement va imposer de nouvelles situations à l'organisation où les modèles de réponses ne pourront pas servir. C'est dans cette caractéristique que résidera réellement l'opportunité d'apprentissage offert par les turbulences. C'est aussi au travers de cette notion que le concept de crise peut faire partie intégrante du processus de turbulence. Cependant la turbulence ne sera pas systématiquement composée de variations nouvelles, certaines auront déjà été rencontrées par l'organisation. En revanche nous pourrons supposer que l'importance de la turbulence sera conditionnée par le nombre de situations nouvelles et caractérisée par le renouvellement du type de changement.

Ainsi, nous pourrons retenir que la turbulence est un enchaînement d'événements plus ou moins espacés dans le temps, plus ou moins favorables mais imprévisibles quant à leur ampleur et suffisamment nouveaux pour entraîner un impact, perçu par les membres de l'organisation, qui conduit à une reconsidération des capacités de la firme du fait de la gêne occasionnée. Cependant, il nous faudra justifier cette proposition de définition afin de lui conférer un certain degré de validité.

Les éléments constituants

La définition proposée des turbulences retient donc quatre dimensions et fait une distinction entre turbulence perçue et objective, comme le retient, d'une manière plus générale, Bourgeois (1980 et 1985). La turbulence objective correspondra à un état environnemental dans lequel il y aurait cette succession rapide d’événements modifiant ses éléments, applicable à toutes les entreprises d’un secteur. La turbulence perçue sera vue, pour sa part, comme la remise en cause des capacités de chacune des firmes, prises isolément, du fait de ces changements dans l’environnement. Les différents travaux portés sur la turbulence tendent à confirmer l’existence de ces quatre dimensions dans la turbulence. Cependant nous devons expliciter ce qui compose cette définition de la turbulence. Pour ce faire nous nous attacherons à développer d’une façon succincte chacune des propositions avancées.

Un enchaînement d’événements plus ou moins espacés...

Nous avons considéré la turbulence comme un enchaînement d’événements. On peut penser que l’environnement est constitué d’un ensemble d’éléments, qui peuvent se regrouper en systèmes. L’interaction de ces éléments va produire des événements. Cet environnement pourra être décrit en fonction de trois paramètres : l’abondance, la complexité et le dynamisme (Dess et Beard, 1984). Ceux ci nous permettent d’envisager qu’un environnement sera fertile, c’est à dire qu’il produira beaucoup d’événements. La turbulence correspondra donc à une succession d’événements. Plus il y a de chance pour qu’apparaissent des événements, plus il y aura de chance pour qu’apparaisse la turbulence. L’apparition des événements renvoie au degré de complexité, or nous avons vu que la turbulence est caractérisée par un haut niveau de complexité à l’origine.

D’autre part, la turbulence est vue comme une suite d’événements. En effet, il s’agira, dans l’étude de ce phénomène, de constater qu’il y a une succession de changements. Les turbulences ne vont pas correspondre à un seul changement, même s’il est majeur. On parlerait alors de mutation. La turbulence renvoie à l’apparition de différents événements qui vont s’enchaîner de telle manière à changer l’état de l’environnement par différentes impulsions, qui ne seront pas obligatoirement identiques. Chacune d’elles nécessitera des réponses appropriées et spécifiques.

L’espacement dans le temps renforce le caractère successif des événements. L’intervalle entre chacune des apparitions de ces événements peut changer. Il ne s’agira pas d’une succession continue. Cependant nous pouvons estimer que cette vitesse de succession sera toujours fonction du temps de réponse. La turbulence va gêner la firme car la venue des événements se produira alors qu’elle n’aura pas terminé de répondre à un événement précédent. La turbulence va plus vite que la réponse des entreprises. La durée sera suffisamment courte pour qu’un événement se produise avant que les effets du précédent ne se soient finis.

...plus ou moins favorables mais imprévisibles quant à leur ampleur et suffisamment nouveaux...

Les conséquences de l’interaction des éléments auront des effets autant positifs que négatifs. C’est l’interprétation subjective des firmes en présence qui permettra de déterminer la nature exacte de ces événements. C’est pour cela qu’on peut estimer que les événements caractérisant la turbulence seront plus ou moins favorables. Un événement pourra être perçu comme néfaste pour une entreprise, alors qu’une autre du même secteur verra en lui une source d’opportunité. On ne peut se prononcer sur la nature exacte de ces événements. Une saturation de l’activité peut permettre à une firme d’attaquer un concurrent affaibli par des investissements sans avenir. L’appréciation des éléments devra être faite en fonction des différents systèmes composant l’environnement.

L’imprévisibilité de l’ampleur renvoie à l’incapacité de déterminer d’une façon quantitative l’impact des changements environnementaux. Les événements pourront aussi bien toucher des points vitaux pour l’entreprise que des zones ne représentant pas de danger. La turbulence va empêcher d’estimer à l’avance le degré d’impact. Cela renforcera la difficulté à se prémunir d’elle. Le changement pourra être important ou pas. S’il est très important nous pourrons parler de crise. Ce qui est essentiel c’est l’impact global de la succession des événements. La turbulence peut regrouper une série de crise ou une série de secousses ou une série de chacune d’entre elles. Mais c’est la sommation de l’effet total de ces séries qui permettra de déterminer a posteriori l’impact des turbulences.

Certains changements composant la turbulence vont se distinguer par leur caractère de nouveauté. En effet, des événements auront la particularité de n’être jamais apparus auparavant. Ainsi ce critère, qui renforce le caractère imprévisible des turbulences, entraînera deux conséquences. Premièrement, cela va permettre à la firme d’enrichir son ensemble d'expérience, en rentrant de nouveaux cas de figure dans sa mémoire organisationnelle. Deuxièmement, l’entreprise ne pourra fournir une réponse tirée du vécu. Cela va engendrer une déstabilisation plus grande car l’entreprise ne pourra extrapoler des actions passées. La fréquence des nouveautés ne peut être fixée. Tout dépendra des firmes en présence. Cependant, nous pouvons considérer que, dans une même série de turbulences, des événements se répéteront et d’autres apparaîtront pour la première fois.

...pour entraîner un impact perçu et une reconsidération des capacités en raison de la gêne.

Tout ceci va conduire l’entreprise à percevoir ces turbulences. Nous parlerons alors d’impact perçu. Les membres qui composent l’organisation vont percevoir ces changements environnementaux. Cameron, Kim et Whetten (1987) vont estimer que cette perception est essentiellement liée au degré hiérarchique dans l’entreprise. Le comité de direction de l’entreprise s’apercevra en tout premier lieu de l’apparition des turbulences. Cela peut s’expliquer, outre le fait que leur système d’information est le plus global de la firme, par le degré de perception et d’interprétation. Les changements vont menacer directement les attributs organisationnels de ce type d’acteur. Ainsi ils imputeront les causes de cette menace à la turbulence car ils envisageront que les capacités générales de la firme se révèlent inefficaces devant cette nouvelle donne environnementale. Ils pourront ainsi qualifier de turbulence, avec tout le caractère mystérieux et obscur qu’il renferme, des changements qui déstabilisent l’entreprise et ainsi qui révèlent l’insuffisance de l’efficacité des décisions concernant la capacité de la firme. Ce sont les dirigeants de l’entreprise qui mettent sur pied le potentiel souhaité de l’entreprise. La turbulence va directement toucher leur rôle au sein de l’organisation.

En effet, les turbulences vont entraîner une reconsidération des capacités de la firme. Les besoins nécessaires pour parvenir aux buts de l’organisation vont changer du fait de la modification de l’environnement. Les ressources, c’est à dire l’ensemble des capacités de l’entreprise, ne vont plus correspondre à ces besoins. C’est en s’apercevant de sa déficience que la firme va reconsidérer ses capacités. Cela n’implique pas obligatoirement une modification de celles ci. Nous avons vu que la turbulence sera perçue à partir du moment où la firme va s’interroger sur ses possibilités réelles. Ainsi, c’est cette reconsidération qui permettra de penser que la firme perçoit les changements d’une façon irrémédiable.

Tout ceci conduira à une gêne. L’entreprise estimera que son activité est entravée par ces changements successifs. Là encore, cette gêne sera directement liée au potentiel de la firme. On peut considérer que les turbulences vont empêcher l’exercice de la gestion. Cependant on peut plutôt estimer qu’elles vont simplement le gêner. La proposition d’Ansoff de classer différentes turbulences en fonction de leur intensité permet ainsi de mieux comprendre ce phénomène de gêne. Une très faible turbulence entravera légèrement l’activité de l’entreprise. A l’inverse, une turbulence surprenante pourra totalement enrayer le processus de gestion mis en place. Donc cette gêne sera associée à la capacité de la firme et correspondra à un niveau particulier dans le bon déroulement de la gestion.

Les quatre dimensions de la turbulence

Afin de simplifier la conceptualisation de la définition de la turbulence, précédemment émise, nous pouvons retenir quatre dimensions qui vont regrouper l’ensemble des composants précités. Il s’agira donc de la significativité, de la rapidité, de l’imprévisibilité et du renouvellement. Ces quatre éléments nous permettront de repérer les turbulences d’une manière plus rigoureuse. Ils vont ainsi correspondre aux composants de la turbulence comme suit :

La rapidité :

La rapidité va correspondre à la succession rapide des variations. Elle regroupe l’enchaînement d’événements et l’espacement dans le temps. Cette dimension nécessite une capacité de réponse dans l’urgence de la part de la firme. Nous avons déjà vu que la succession se fera de telle manière que l’entreprise aura du mal à pouvoir fournir une solution avant qu’un autre événement ne survienne. La rapidité peut être opérationnalisée en fonction de la vitesse relative du changement (Kalika, 1991). Toujours est-il que le suivi des différents changements auxquels est confrontée la firme et le temps disponible pour y répondre peut permettre d’identifier la rapidité d’apparition des événements.

La rapidité est relevée fréquemment, dans la littérature abordant les turbulences. Ansoff (1990, 1993) parle de rapidité du changement et de vitesse. Cameron, Kim et Whetten estiment également que l’étude de la turbulence passe par une appréhension des changements rapides qui la caractérise. Marchesnay (1993) considère que la turbulence correspond à une modification plus fréquente de ce qui était considéré comme stable. Mac Cann et Selsky (1984) voient dans la turbulence une connotation fortement instable et diffuse. Pour Pras (1991), la turbulence renvoie à l’évolution rapide des facteurs économiques. Millier (1987) parle de bouleversements rapides. Joffre et Koenig évoquent le rythme de transformation de l’environnement. Kalika (1991) pense qu’une vitesse de réaction lente est dangereuse dans un environnement turbulent.

L’imprévisibilité :

La turbulence va également se caractériser par le fait qu’il est difficile d’extrapoler, de prévoir. L’imprévisibilité, inhérente aux turbulences, rend impossible toutes prévisions. Cela va s’appliquer autant qualitativement que quantitativement. En effet on ne pourra estimer à l’avance si le changement sera favorable ou pas pour la firme. De plus, l’ampleur des changements constituants la turbulence ne pourra être également prédite. L’imprévisibilité renvoie à l’échec des tentatives de prévisions de la part des organisations évoluant dans un environnement. Elle peut donc se mesurer directement par le pourcentage d’estimations erronées faites par des entreprises d’un même secteur.

On peut relever que la prise en compte de l’imprévisibilité passe par l’incertitude. De Rosnay (1975) estime que la turbulence correspond à une perturbation aléatoire de l’environnement. L’apparition de processus aléatoires condamne ainsi toute tentative de prévision. Forgues (1991) pense que la turbulence renvoie à une imprévisibilité plus grande. Ansoff (1979, 1990) considère qu’il va y avoir des événements inattendus. Ces événements seront impossibles à anticiper. Pour Emery et Trist (1964) la turbulence va défier l’analyse et la prédiction. Burgaud (1995) parle d’incertitude tandis que Millier (1987) évoque l’instabilité. Cameron, Kim et Whetten (1987) envisagent la turbulence comme une difficulté à prévoir le changement. Joffre et Koenig (1985) insistent sur l’imprévisibilité du changement relative à la turbulence.

Le renouvellement :

Nous avons tenté de mettre en avant le fait que la turbulence représente une suite d’événements dont certains seront totalement nouveaux pour les firmes en présence. Cela nous a permis d’avancer l’hypothèse que la turbulence constitue une source de nouvelles expériences par le biais de ce renouvellement du changement. Moins souvent pris en compte dans la littérature que d’autres dimensions, ce critère permet de renforcer le caractère déstabilisant des turbulences. En plus de ne pas pouvoir anticiper et de ne pas avoir le temps de répondre, l’entreprise se trouvera confrontée à des situations totalement nouvelles. Elle devra donc faire preuve de cohésion pour réussir à intégrer ces changements d’une manière positive. Le renouvellement du changement peut être envisagé en fonction de la probabilité d’apparition d’un même type de changement. Il faudra ainsi voir si des événements, inconnus jusqu’alors, se produisent et s’ils ont plutôt tendance à être variés.

Joffre et Koenig (1985) parlent de nouvelles conditions que la turbulence va imposer aux entreprises. Ansoff (1979, 1990) estime que la turbulence correspond à des événements singuliers. Il insiste également sur le fait que ces événements vont poser des problèmes nouveaux. Le Bas (1995) considère que l’innovation crée de la turbulence. En diffusant de nouvelles technologies, l’environnement turbulent va engendrer des comportements réactifs nouveaux. Le thème de l’expérience se retrouve dans l’étude du renouvellement. Reilly, Brett et Stroh (1993) considèrent que la turbulence va représenter de nouvelles formes d’opportunités. Meyer (1982) envisage les changements environnementaux sous l’angle de l’apprentissage organisationnel. Pour leur part, Post et Mahon (1980) voient dans la turbulence un critère de nouveauté permettant d’augmenter l’aptitude au changement.

La significativité :

Nous avons vu que la significativité renvoie à l’impact perçu de la turbulence dans l’organisation. En fait, cette importance dans la répercussion du changement est corrélée à la reconsidération des capacités de la firme en raison de la gêne occasionnée par la turbulence. La dimension de significativité doit permettre de penser que la turbulence a atteint un certain stade de perception dans la firme. Cette perception n’est pas toujours envisagée dans l’étude de la turbulence. On va mettre en avant l’adaptation, définie par Ackoff et Emery comme la capacité d'un individu ou d’un système de se modifier ou de modifier son environnement quand l’un ou l’autre a changé, quand il y a inconvénient ou perte d’efficience (Mac Cann et Selsky, 1984). Cependant il est plus concret d’estimer que les changements pourront s’appeler turbulences à partir du moment où ils auront un effet majeur sur l’organisation. Cet effet sera bien évidemment conditionné par l’organisation elle même, par sa perception. C'est cette précaution qui nous permet de parler de turbulences perçues et objectives. Cette significativité pourrait être relevée à travers l’impact ressenti par l’entreprise.

Cameron, Kim et Whetten (1987) considèrent, avec conviction, la significativité comme un élément dominant dans l’étude des turbulences. On peut partager ce point de vue en envisageant que cette dimension soit discriminante dans l’étude des turbulences. Celles-ci ont un impact élevé et il faut donc constater la réalité de l’effet sur l’organisation pour admettre si ces changements sont d’ordre turbulent ou pas. C’est précisément ce que pensent Joffre et Koenig (1985) en reprenant les idées de Emery et Trist (1964). En effet, la turbulence entraîne une perte de contrôle. Le critère de significativité est donc mis en avant. De plus, ils vont rajouter la notion d’intensité pour appréhender les turbulences. Marchesnay (1986) envisage, outre un caractère perceptif, la turbulence selon l’ampleur du changement. Cette ampleur est envisagée par Mac Cann et Selsky (1984), dans leur définition de l’hyperturbulence, comme le seuil à partir duquel la capacité d’adaptation des membres devient insuffisante. Ansoff (1979) envisage la turbulence en fonction de l’impact majeur qu’elle a sur l’entreprise.

Perspectives pour l’étude des turbulences

Tout au long de cette communication, nous avons essayé d’identifier des points de repères dans l’étude de la turbulence. Nous pouvons à présent tenter de dresser un cadre permettant d’intégrer les recherches sur les turbulences dans un contexte théorique. Il est clair que la tâche n’est pas évidente. De par ses spécificités, la turbulence peut être vue comme une sorte de boite de Pandore qui serait en fait la cause universelle des problèmes des entreprises. On peut cependant modérer ce point de vue trop déterministe.

Nature d’un environnement turbulent :

La turbulence étonne par son caractère négatif. La turbulence est avant tout appréhendée comme un état environnemental nuisant gravement à la pérennité des firmes. Il est vrai que les changements et la complexité, causes des turbulences, vont entraver le bon fonctionnement de l’entreprise. Mal préparée à ce type de situation, celle ci n’apportera que des réponses insuffisantes. Il s'ensuivra alors un effondrement de sa situation. Cependant nous devons nous interroger sur les véritables raisons de cet effondrement. Pourquoi ces changements sont-ils néfastes pour l’entreprise? D’ailleurs le sont-ils vraiment?

On peut retenir que l’environnement sera soit dynamique, soit stable. Ce dynamisme permettra un renouvellement des ressources et un accroissement des expériences des organisations. A l’inverse l’environnement stable ne se régénérera jamais. Il s’agirait, en quelque sorte, d’un vase clos dans lequel, faute de renouvellement, les organisations périraient. Tout du moins, elles existeraient toujours tant qu’il y aurait des parts de marché de concurrent à gagner. Fouraker (Lawrence et Lorsch, 1986) va estimer que l’environnement dynamique sera favorable tandis que l’environnement stable sera défavorable.

La turbulence apparaît, à travers l’ensemble des propos tenus jusqu’à maintenant, comme une caractéristique de changement dans un environnement. On peut supposer ainsi qu’un environnement turbulent est un environnement dynamique. Le renouvellement des éléments qui le composent permet de voir une évolution de l’ensemble des systèmes qui y vivent. Par conséquent, si l’environnement turbulent est dynamique, il devrait être favorable. Pourtant son appréhension est radicalement différente. L’environnement turbulent est une menace pour les firmes. Pourquoi en est-il ainsi?

Nous pouvons supposer qu’effectivement la turbulence est signe d’un environnement dynamique. Cependant nous pouvons envisager que ce dynamisme soit trop excessif. C’est ce que nous pourrions appeler les scories d’un environnement dynamique. Une succession d’événements trop rapide va gêner la gestion au sein des entreprises. Les réponses à ces différents changements deviennent extrêmement difficiles. Les événements, précisément, méritent notre attention. On ne peut pas les qualifier d’intrinséquement négatifs.

Le changement des goûts des consommateurs ne peut être vu comme mauvais pour l’entreprise. Cela peut lui permettre de conquérir de nouveaux clients, d’innover dans de nouveaux produits, etc. Il est vrai que ce changement va perturber la prévision des gestionnaires. Il faudra, par exemple, modifier les plans de production, faire des efforts pour comprendre les nouvelles attentes. Dans tous les cas il s’agira simplement d’événements environnementaux. Une baisse des ventes traduira en fait une modification. C’est cette modification qui permettra une extension des ressources de l’entreprise, en ouvrant de nouvelles opportunités.

Deux turbulences :

En fait, nous devons réexaminer les travaux sur la turbulence d’une manière différente. Il n’existe pas une seule et unique turbulence. Il en existe deux : la turbulence objective et la turbulence perçue. La première sera la caractéristique d’un environnement très dynamique. La seconde sera la perception que s’en fera l’organisation. La turbulence peut ainsi apparaître comme positive dans le sens où elle permet un renouvellement des éléments composant l’environnement. Cette turbulence objective, c’est à dire vue sous un angle impersonnel, pourra être identifiée en fonction de critères d’évolution. Ainsi appréhendée, on pourra isoler des environnements objectivement turbulents et d’autres pas.

La turbulence perçue sera essentiellement considérée comme négative. Elle permettra de caractériser la perception qu’aura une firme sur son environnement. Elle pourra le considérer comme changeant, déstabilisant, bref comme turbulent. Elle le qualifiera ainsi car elle souffrira de ce contexte. Une entreprise confrontée aux mêmes changements, mais qui y trouverait des opportunités majeures, ne le qualifiera pas de turbulent mais de dynamique ou de favorable. C’est pour cette raison que lorsqu’on parle de turbulence on évoque essentiellement un coté négatif. La turbulence objective qui ne nuit pas à une entreprise ne sera pas envisagée comme dommageable.

Cependant on doit s’interroger sur la nécessaire relation entre turbulence objective et turbulence perçue. Est-ce que ce qui est relevé communément sous le terme turbulence correspond à une simple sommation des deux turbulences? Cela parait assez peu probable. En effet, on peut d’une part supposer que toute les entreprises d’un secteur peuvent profiter de la turbulence objective. D’autre part certaines entreprises, bien que leur environnement ne soit affecté par aucune modification, pourront avoir le sentiment d’être dans un milieu turbulent. En fait, il pourrait s’agir d’une crise purement organisationnelle générée par des luttes d’acteurs qui modifierait la perception des membres de l’organisation. Ainsi, on peut penser que la turbulence objective n’entraîne pas obligatoirement une turbulence perçue. De même une turbulence perçue ne sera pas clairement liée à une turbulence objective. Ainsi la turbulence ne peut se limiter à une sommation des deux autres turbulences. On pourrait, à la rigueur, pondérer chacune d’entre elles.

Approche contingente des turbulences :

En effet, l’étude des turbulences nous montre qu’il faut avant tout considérer l’entreprise en fonction de ses capacités. Celles-ci permettront d’envisager la perception des turbulences. Comme nous l’avons vu plus haut, ce sont les modifications, les mutations de l’environnement qui vont entraîner une reconsidération des capacités de la firme. Elle va s’interroger sur son efficacité à pouvoir suivre ces changements car, par moments, elle se retrouvera dans une situation de doutes. En effet, sentant que les choses vont trop vite pour elle, elle estimera que ses capacités sont inadaptées. Cette insuffisance entraînera des tentatives d’ajustements afin de mieux correspondre aux conditions d’existence que requiert l’environnement.

L’adéquation des capacités aux besoins sera liée à différents facteurs composant l’organisation. Ainsi la personnalité du dirigeant influera sur la perception des turbulences. S’il est à la recherche de croissance, il intégrera plus difficilement un critère de turbulence, alors qu’un autre, à la recherche de pérennité, appréhendera plus rapidement une dimension de turbulence. Le vécu de l’entreprise, sa mémoire organisationnelle (Reix, 1995), entraînera à considérer différemment la venue de nouveaux événements environnementaux. On voit qu’ainsi, comme le soulignent Smith et Grimm (1987), l’étude de la turbulence appelle la théorie de la contingence. Il faut appréhender les phénomènes de ce type, d’une manière subjective. Tout dépendra des différents contextes dans lesquels l’entreprise connaîtra des turbulences.

D’une manière plus générale, nous pouvons voir, en considérant l’organisation comme un domaine de gestion, que la turbulence est un révélateur de l’insuffisance dans la sûreté des choix opérés dans l’établissement des frontières de l’organisation. La turbulence, si elle est perçue, mettra à mal le domaine de gestion. Il y aura un déplacement des éléments contrôlables par la firme. Cette modification de la structure environnementale représentera l’impact des changements sur les acteurs organisationnels. Ainsi on peut considérer que l’étude de la turbulence passe par les capacités de la firme et par les acteurs qui la composent. Cela renforce le caractère subjectif que nous avons essayé de mettre en avant dans ce travail.

Ainsi il apparaît que la rapidité dans la succession des événements nuit à l’entreprise car elle n’a pas la possibilité de réajuster son domaine de gestion en fonction des contraintes environnementales. Il s’agira de la conséquence de la turbulence objective, c’est à dire la turbulence perçue. Cette distinction permet d’une part de repérer les environnements intrinsèquement turbulents et d’autre part d’identifier les entreprises qui sont un terrain propice à la répercussion de ces modifications. Les différences entre turbulences objective et perçue permettront, sans nul doute, de tirer des constatations intéressantes.

Bibliographie :

1. Ansoff, H. I. (1987). "The emerging paradigm of strategic behavior", Strategic Management Journal, vol. 8 n°6, november-december, pp. 501-515.

2. Ansoff, H. I. et McDonell, E.J. (1990). Implanting Strategic Management, second edition, Prentice Hall.

3. Ansoff, H. I. et Sullivan, P. A. (1993). «Empirical support for a paradigmatic theory of strategic success behavior of environment serving organization», International Review of Strategic Management, Vol. 4, pp. 173-203.

4. Ansoff, H. I., Eppink, J. et Gomer, H. (1979). «Management of strategic surprise and discontinuity: problem of managerial decisiveness», Revue Sciences de Gestion, n°1, pp. 459-488.

5. Bourgeois, L.J. (1980). «Strategy and environment: a conceptual integration», Academy of Management Review, vol. 5, n°1, pp.25-39.

6. Bourgeois, L.J. (1985). «Strategic goals, perceived uncertainty, and economic performance in volatile environment», Academy of Management Journal, vol.28, n°3, (Septembre), pp. 548-573.

7. Burgaud, D. (1995). «L’organisation marketing dans un environnement turbulent: fléxibilité et réactivité», Revue Française de Marketing, n°155.

8. Cameron, K. S., Kim, M. U. et Whetten, D.A. (1987). «Organizational effects of decline and turbulence», Administrative Science Quarterly, n°32, pp. 222-240.

9. De Rosnay, J. (1975). Le Macroscope. Vers une Vision Globale. Le Seuil.

10. Dess, G.G. et Beard, D.W. (1984). «Dimensions of organizational task environments», Administrative Science Quarterly, 29, pp. 52-73.

11. Emery, F. E. et Trist, E.L. (1964). «La trame causale de l’environnement des organisations», Sociologie du Travail, n°4, pp. 337-350.

12. Forgues, B. (1991). «La décision en situation de crise», Revue Française de Gestion, n°86, (Novembre-Décembre), pp. 39-45.

13. Joffre, P. et Koenig, G. (1985). Stratégie d’Entreprise. Antimanuel. Economica.

14. Julien, P.-A. et Marchesnay, M. (1988). La Petite Entreprise, Vuibert.

15. Kalika, M. (1991). «De l’organisation réactive à l’organisation anticipative», Revue Française de Gestion, n°86, (Novembre-Décembre).

16. Le Bas, C. (1995). Economie de l’Innovation. Economica, collection Economie Poche.

17. Lawrence, P. et Lorsch, J. (1986). Adapter les Structures de l’Entreprise. Les Editions d’Organisations, Paris.

18. Mac Cann, J. et Selsky, J. (1984). «Hyperturbulence and the emergence of type 5 environments», Academy of Management Review, vol. 9, n°3, pp. 460-470.

19. Marchesnay, M. (1986) "La TPE comme adaptation à la crise" in La PME dans un monde en mutation. Julien, Chicha et Joyal ed.. Presses Universitaires du Québec. pp. 233-240

20. Marchesnay, M. (1986). La Stratégie. Du Diagnostic à la Décision Industrielle. Chotard et associés éditeurs.

21. Marchesnay, M. (1993). Management Stratégique. Eyrolles

22. Marchesnay, M. et Rudel, S. (1985). «La gestion du risque dans les T.P.E.: faits et théories», Revue Sciences de Gestion, n°6, pp. 43-76.

23. Meyer, A.D. (1982). «Adapting to environmental jolts», Administrative Science Quarterly, 27, pp. 515-537.

24. Millier, P. (1987). «Les produits à haute technologie: définition et problèmes marketing», Work paper, IRE-ESC Lyon, Août 1987.

25. Post, J. et Mahon, J. (1980). «Articulated turbulence: the effect of regulatory agencies on corporate responses to social changes», Academy of Management Review, vol. 5, n°3, pp. 399-407.

26. Pras, B. (1991). «Stratégies génériques et de résistance dans les canaux de distribution: commentaires et illustration», Recherche et Applications en Marketing, vol. 6, n°2, pp.111-123.

27. Reilly, A. , Brett, J. M. et Stroh, L. K. (1993). «The impact of corporate turbulence on managers attitudes», Strategic Management Journal, vol. 14, pp. 167-179.

28. Reix, R. (1995). Systèmes d’Information et Management des Organisations,Vuibert.

29. Smith, K.G. et Grimm, C.M. (1987). «Environmental variation, strategic change and firm performance: a study of railroad deregulation», Strategic Management Journal, vol.8, pp.363-376.